Bottom-up heißt Hintern hoch

Claudia Hildner

6. März 2013

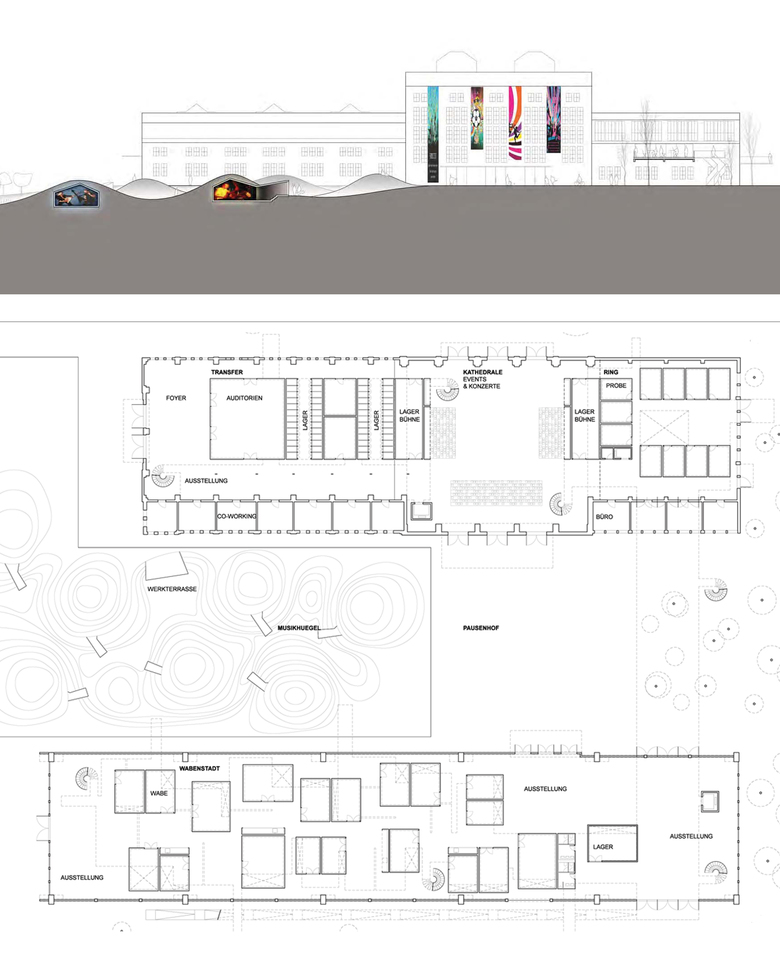

Momentaufnahme: Im Zentrum des Entwurfs stehen zwei denkmalgeschützte Hallen, daran schließt in Rot das "Kreativlabor" an. Im Norden und Süden soll vor allem gewohnt werden. (Bild: Teleinternetcafe, Berlin und TH Treibhaus Landschaftsarchitektur, Hamburg)

Geht es um die Kunst, geht es um Stadtmarketing, oder geht es darum, stadtplanerische Prozesse zu reformieren? Der Wunsch nach einer "Creative City" bringt Städte dazu, sich mit ihren eigenen Verwaltungsstrukturen auseinanderzusetzen – zum Beispiel in München, wo ein mutiger städtebaulicher Entwurf für ein Kreativquartier zur Herausforderung eingefahrener Planungsmentalität geworden ist. Claudia Hildner zieht das Resümee aus den bisherigen Entwicklungen.

Der Hype um die "Creative City" mag seinen Zenit bereits überschritten haben, wie Christian Holl an dieser Stelle bereits darlegte. Nichtsdestotrotz haben "Kreativquartiere" Hochkonjunktur, das Phänomen erobert inzwischen sogar die Provinzstädte. Umso erstaunlicher, dass nach wie vor niemand so recht zu wissen scheint, was damit genau gemeint ist. Klaus Overmeyer vom interdisziplinären Forschungsnetzwerk Urban Catalyst stellte unlängst fest, dass der Begriff – nach der "Parkstadt" in den 1990er Jahren – inzwischen von der Immobilienwirtschaft erobert werde und durch inflationären Gebrauch letzte Konturen verlieren könnte. Das Label "Kreativquartier" wird gerne genutzt, um leerstehende Gebäude der Wahrnehmung als Schandfleck zu entziehen und stattdessen mit Zwischennutzern aus der Kulturszene einen Hauch urbanes Flair einziehen zu lassen. Kunst und Künstler werden in diesen marktkonformen Prozessen in der Regel instrumentalisiert (siehe auch "Die Zwischennutzer entlässt ihre Kinder"). Mancherorts zeichnet sich nun aber ein Paradigmenwechsel ab. Etwa in München beim Kreativquartier an der Dachauer Straße, wo auf einem ehemaligen Kasernengelände die kulturelle Zwischennutzung zum Kern der Neuentwicklung werden soll. Möglich gemacht hat das der Entwurf des jungen Berliner Büros Teleinternetcafe und TH Treibhaus Landschaftsarchitektur aus Hamburg, dem die Jury beim städtebaulichen Wettbewerb einstimmig den ersten Platz zugesprochen hat. Das Konzept ruht auf drei Säulen: einem dichten, konventionell geplanten Wohnquartier, einem kulturell geprägten Quartierskern rund um zwei denkmalgeschützte Hallen und einem sogenannten Kreativlabor, in dem sich aktuelle Nutzung und Neuentwicklung gestalterisch und inhaltlich eng verzahnen sollen. Die Entscheidung für das Konzept von Teleinternetcafe und TH Treibhaus folgt der Erkenntnis, dass es trotz des hohen Drucks und der Wohnungsknappheit langfristig gute Gründe dafür gibt, Frei- und Spielräume in der Stadt zu erhalten. An der Dachauer Straße muss man sie nicht neu erfinden: Es reicht, das Bestehende ernst zu nehmen. Der städtebauliche Entwurf legt daher eine Planung nahe, die die Nutzer miteinbezieht und mit allmählichen Veränderungen arbeitet, die im Laufe der Zeit modifiziert werden können.

Den 2. Preis des Ideenwettbewerbs holte "Membran Urban" – dass ein Architekt dabei war, sieht man den Plänen an. Ob die Hügelbarriere tatsächlich sein muss, wird sich zeigen. (Bild: Membran Urban/ Philipp Dettmer, Julian von der Schulenburg, Franz Wanner)

Kein Sieger, viele GewinnerMit der Entscheidung des Ideenwettbewerbs "Kreativen Raum schaffen" ging diese Form der Stadtentwicklung vor rund einer Woche in die nächste Runde: Die Konzepte wurden in erster Linie von den momentanen Nutzern der ehemaligen Kaserne, also Künstlern und Kulturschaffenden, die dort arbeiten, selbst entwickelt. Doch anders als beim städtebaulichen Konzept konnte man sich für keines der fünf seit Juli 2012 überarbeiteten Konzepte (anfangs hatten sich 28 Gruppen beworben) restlos begeistern – es wurde kein erster Preis vergeben, die Vorschläge der zweit- und drittplatzierte Gruppe sollen die Basis für das weitere Vorgehen sein. Während das zweitplatzierte Team "Membran Urban" sich intensiv mit dem möglichen architektonischen Erscheinungsbild auseinandersetzte und darüber hinaus sehr offene Strukturen mit schlanker Personalstruktur vorschlug, in die sich bei Bedarf auch noch Elemente aus den drei anderen Konzepten einarbeiten lassen, konzentrierte sich das drittplatzierte Team "Jutier" stark auf den Inhalt, dessen Fokus sie im Bereich der darstellenden Künste sah und dafür bereits mit Belegungsplänen aufwartete. Doch wieso gab es keinen ersten Preis? Waren die Konzepte nicht gut genug? Will man sich nicht festlegen? Oder verlangte man zu viel von den Künstlern? Zwar sollte sich der Wettbewerb eigentlich auf den Quartierskern rund um Jutier- und Tonnenhalle beschränken, doch wenn man den städtebaulichen Entwurf ernst nimmt, ist es eigentlich gar nicht möglich, die kulturelle Nutzung zu beschreiben, ohne dabei die beiden anderen Bereiche, also das Wohnen und das Kreativlabor, miteinzubeziehen. Das Themenspektrum, mit dem sich die Teilnehmer auseinanderzusetzen hatten, war darüber hinaus sehr groß: Es reichte vom inhaltlichen Konzept über Betriebsstrukturen bis hin zur Finanzierung. Und das alles sollte von Menschen erarbeitet werden, die zwar eine enge Bindung zu dem Quartier haben, sich aber grundsätzlich wohl zum ersten Mal so intensiv mit betriebswirtschaftlichen Strukturen beschäftigten. Die Entscheidung, keinen eindeutigen Sieger zu küren, kann aber auch diplomatisch begründet werden: Sie schafft eine große Zustimmung unter den jetzigen Nutzern des Geländes, zu denen auch die beiden "Gewinnerteams" gehören. Ohnehin hat der Planungsprozess bereits viel (Unsichtbares) bewirkt: Unter anderem bestätigen Nutzer des ehemaligen Kasernengeländes an der Dachauer Straße eine große Solidarisierung, die vor allem daher rührt, dass sie sich zum ersten Mal in ihren Belangen ernst genommen fühlen. Nicht die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs, sondern vielmehr die Prozesse, die damit in Gang gesetzt wurden, sind also der eigentlich wichtige Schritt in Richtung Kreativquartier.

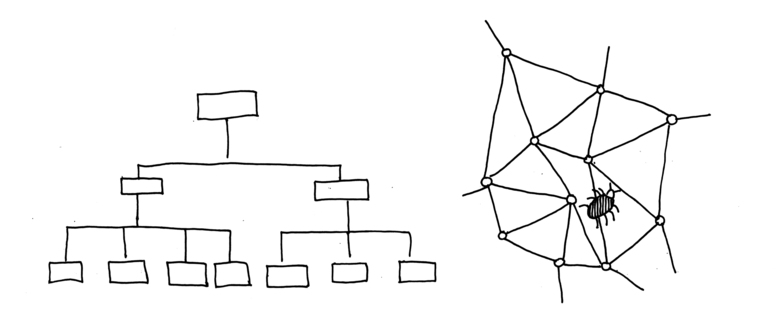

Stadtverwaltungen und Nutzer sind unterschiedlich organisiert – will man zu Entscheidungen kommen, müssen sich beide Seiten aufeinander zu bewegen. (Bild: Urban Catalyst Studio)

Drei Referate, ein ZielInteressant ist dabei auch, dass diejenigen, die diese Partizipationsstrategie eingefädelt haben, sich ebenfalls in Bewegung gesetzt haben: Man könnte auch sagen, dass die Art, wie die Kulturschaffenden in der Gruppe grundsätzlich organisiert sind, auf die Verwaltungsstrukturen abfärbt (siehe Bild oben). Kommunalreferat, Kulturreferat und Planungsreferat müssen sich mit ihren unterschiedlichen Interessen aufeinander zu bewegen. Das Kulturreferat etwa legt besonderen Wert auf die beiden denkmalgeschützten Hallen, da sie den Kern des Quartiers darstellen und damit Kultur und Kunst ins Zentrum des Stadtviertels rücken. Das Planungsreferat hat sich in das sogenannte Kreativlabor verliebt, also jene Bereiche des Quartiers, in denen Teile der bestehenden Gebäude erhalten werden sollen und die damit eine Art "Übergangszone" zwischen Alt und Neu, Fertig und Unfertig darstellen. Das Kommunalreferat hingegen muss erst einmal grundsätzlich davon überzeugt werden, dass eine neuartige und offene Planung trotz des großen Entwicklungsdrucks, der auf München lastet, Sinn macht. Und dann müssen alle drei Referate noch mit dem Phänomen zurechtkommen, dass der konkrete Nutzer am Anfang, und nicht – wie bei konventionellen Stadtentwicklungsprojekten – am Ende der Planung steht. Dafür, dass diese komplizierte und langwierige Annäherung, für die auch viele interne Abläufe angepasst werden müssen, am Ende nicht am Stadtratsbeschluss scheitert, hat man gesorgt: In den Jurys der Wettbewerbe saßen natürlich immer auch zahlreiche Vertreter des Stadtrats. Das allein garantiert allerdings noch nicht, dass die richtige Balance zwischen Realisierbarkeit und Offenheit gefunden wird. Denn "Bottom-up" kann auch sehr schnell zur Fassade für besonders perfide Top-down-Prozesse werden, bei denen es mehr um Assimilierung als um Partizipation geht.

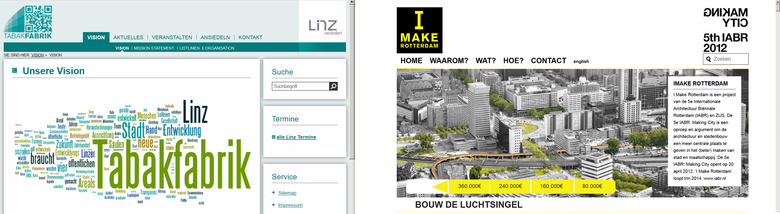

Wie machen's die anderen? Tabakfabrik in Linz und de Luchtsingel in Rotterdam (Bilder: www.tabakfabrik-linz.at; www.imakerotterdam.nl)

(Endlich) die Bürger ins Boot holenDie Veranstaltung, die die Konzepte der am Ideenwettbewerb teilnehmenden Künstlergruppen am meisten hätte bereichern können, fand leider erst Mitte Februar – und damit nach der Deadline für die Abgabe der Beiträge – statt. Der zweitägige Workshop brachte zum ersten Mal alle an einen Tisch: Vertreter der drei Referate, die Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs und die Nutzerinnen und Nutzer des Geländes. Zudem hatte man sich Gäste aus anderen Städten eingeladen, die über ihre Erfahrungen mit Kreativquartieren, die aus einer nutzergetragenen Form der Stadtentwicklung heraus entstanden sind oder entstehen sollen, berichteten. Einen Einblick in die Planungen in Basel, Linz, Rotterdam und Hamburg erhielten auch interessierte Bürger, die sich zu dem kurzfristig angesetzten und von Klaus Overmeyer moderierten öffentlichen Vortragsabend im "Schwere Reiter" auf dem Gelände einfanden. In Linz etwa hat die Stadt von der Privatwirtschaft ein Gebäude zurückgekauft, das ihr ursprünglich bereits gehört hatte und von Künstlern genutzt worden war. Nun kümmert sich eine Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft, für die viele der Künstler und Kulturschaffenden, die zuvor gegen den Verkauf des Areals durch die Stadt protestiert hatten, ins Boot geholt wurden, um die Verwandlung der Tabakfabrik in einen öffentlichen Ort. Im Mittelpunkt des Konzepts steht dort die Vernetzung mit anderen Linzer Initiativen und Institutionen im Kunst- und Kulturbereich sowie die frühzeitige Einbeziehung der Bürger. Welche Wucht es entwickeln kann, wenn man es versteht, die Stadtbewohner zu begeistern, lässt sich etwa beim Beispiel des Projekts "de Luchtsingel" in Rotterdam beobachten: Ein einzelnes Architekturbüro hat es dort geschafft, mit einer freien Vision zur Entwicklung eines vernachlässigten Stadtviertels über die nähere Nachbarschaft hinaus nach und nach die ganze Stadt zu erreichen und schließlich sogar in die landesweiten Nachrichten zu kommen. Bei einer Bürgerabstimmung zur Verwirklichung des Projekts erreichte das "de Luchtsingel" schließlich 48 Prozent – der recht unkonventionelle Entwurf wird seither Schritt für Schritt umgesetzt. Der Tipp von Kris Koremann, einer der Initiatoren des Projekts, an die Münchner lautet demnach auch: "Act, don't wait!" Man könne doch auch ohne Genehmigung schon mal die Mauern rund um die Kaserne einreißen. Die Münchner, die zu den Werkstattvorträgen gekommen waren, reagierten auf diesen Vorschlag erwartungsgemäß mit einem müden Lächeln.

Planungsstrategien lassen sich eben nicht ohne weiteres von einer Stadt auf die andere übertragen – es gilt, einen je eigenen Zugang zum Thema Kreativquartier zu finden. Kreativität muss sich dabei nicht unbedingt auf die Nutzung beziehen – viel wichtiger und zeitgemäßer ist es, sie dort walten zu lassen, wo es um den Umgang mit öffentlichem Grund und Boden geht. Dass ein solches Umdenken eingefahrene Planungsprozesse aushebeln und neu definieren kann, zeigt sich in München, wo nun auch bei anderen Projekten – etwa beim ehemaligen Kunstpark Ost, bei dem komplizierte Eigentumsverhältnisse zunächst eher auf eine Tabula Rasa hindeuteten – die bestehenden Strukturen viel stärker in die Umsetzung einfließen werden als ursprünglich geplant.

Claudia Hildner arbeitet als freie Architekturjournalistin in München.

Verwandte Artikel

-

Keine Feine Sahne im Bauhaus

26.10.18

-

Pop-Up Spaces

30.11.16

-

Richtig hoch und dennoch hölzern

22.04.15