Sagen wir mal: alternativlos

Christian Holl

23. März 2011

Wettbewerbe sind wesentlicher Teil der öffentlichen Auseinandersetzung um gute Architektur. (Bild: Christian Holl)

Alle wollen gute Architektur. Zumindest behaupten das viele. Gute Architektur braucht aber mehr als unverbindliche Absichtserklärungen, sie braucht gewisse Bedingungen, um entstehen zu können. Dazu gehört ein funktionierendes Wettbewerbswesen. Das ist in Deutschland lange so schlecht nicht gewesen. Inzwischen aber muss man sich ernsthaft Sorgen machen.

Zur Baukultur der Moderne gehört der Architekturwettbewerb. Mit Wettbewerben wurde entschieden über Kölns Stadterweiterung (noch im 19. Jahrhundert), Stuttgarts Hauptbahnhof, Berlins Nationalgalerie oder die Bauten am Frankfurter Museumsufer ... Auch nicht umgesetzte Entwürfe, von Mies van der Rohes Hochhaus an der Friedrichstraße in Berlin bis zu Zaha Hadids Peak Leisure Club in Hongkong haben den Architekturdiskurs maßgeblich beeinflusst. Der Wettbewerb als ein wichtiges Instrument, das hohe Qualität finden hilft, darf schon um der Auseinandersetzung über gute Architektur willen nicht in Frage gestellt werden. Und trotzdem ist die Anzahl der ausgelobten Wettbewerbe 2010 zum Teil eklatant zurückgegangen. Es ist ja richtig, dass dieses Instrument weiterentwickelt werden muss, um seine Qualität auch unter geänderten Bedingungen zu bewahren. Tut es das aber noch? Wettbewerbe müssen dem Auslober die Gewähr bieten, tatsächlich den Entwurf zu finden, der erfüllt, was er sich wünscht, aber auch, dass er sich sowohl die Realisierung des siegreichen Entwurfs als auch das Verfahren selbst leisten kann. Und der Bauherr muss sich sicher sein dürfen, dass das Verfahren nicht angefochten werden kann. Insofern sind Anpassungen an Gesetzesrahmen auch dort sinnvoll, wo sie möglicherweise aus der Sicht der Architekturdiskussion nicht unbedingt wünschenswert sind. Aus dieser Perspektive ist es bedauerlich, dass keine Sonderpreise mehr an die Teilnehmer vergeben werden, die die Auslobung in Frage stellen.

Nun ist es allerdings so, dass nicht nur die Auslober und Bauherrn Anspruch auf ein zielgerichtetes und rechtssicheres Wettbewerbsverfahren haben. Architekten erbringen in Wettbewerbsverfahren eine hohe und zu großen Teilen unbezahlte Leistung, erst dies ermöglicht die Diskussion darüber, was die beste Lösung sei. Doch was ihnen dafür in Wettbewerben abverlangt wird, ist nicht selten eine Zumutung. Um teilzunehmen, werden übertriebene Anforderungen an die Büros gestellt. Und die verlangten Abgabeleistungen sind häufig nicht dem angemessen, was in diesem Stadium zu entscheiden ist. Ergebnis: Der Zugang ist im Vergleich zu den Bedingungen von vor wenigen Jahren deutlich eingeschränkt.

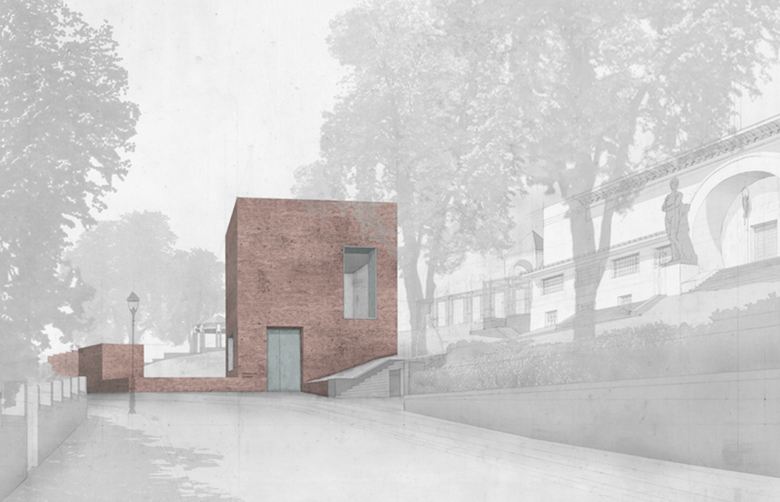

Grundlage all dessen, was die Architekten erbringen, ist das Auftragsversprechen für den Sieger und ein angemessenes Preisgeld. Gerade bei politisch und städtebaulich sensiblen Aufgaben muss man erwarten, dass es nach dem Wettbewerb keine unliebsamen Überraschungen gibt. Ein Wettbewerb darf nicht dazu dienen, überhaupt erst die Realisierungsmöglichkeit zu sondieren, etwa zu testen, wie die Öffentlichkeit auf ein Projekt reagiert. Man wird nie ausschließen können, dass durch den Wettbewerb erst sichtbar wird, was vorher nicht erkannt werden konnte – in den meisten Fällen allerdings ist ein Scheitern eines Wettbewerbs darin begründet, dass er nicht gut genug vorbereitet wurde.

War der Wettbewerb für das Museum Sander ausreichend gut vorbereitet? Für die beteiligten Architekten war er jedenfalls äußerst unerfreulich (siehe eMagazin 6/11) – aber auch andere Wettbewerbe scheiterten. (Bild: Schulz & Schulz Architekten, Leipzig)

Fundiert informieren, Fairness garantieren, Berater kontrollierenWenn Wettbewerbe weiterhin ein wirkungsvolles Instrument der baukulturellen Landschaft bleiben sollen, gilt es nun vehement gegen die Verschlechterungen anzugehen, die durch die Anpassungen an europarechtliche Rahmenbedingungen entstanden sind. Zunächst sollte sachlich und zuverlässig informiert werden – vor allem, um eine Reihe von Mythen zu widerlegen. Längst nicht mehr muss man bei offenen Verfahren mit mehreren hundert Teilnehmern rechnen – eine intelligente Steuerung, etwa über das Publikationsmedium oder die Bearbeitungszeit reduziert die zu erwartende Teilnehmerzahl zusätzlich. Der Name eines Büros garantiert nicht für die Qualität des Entwurfs – wieviele Wettbewerbe sind nicht von unbekannten Architekten gewonnen worden, die sich gegen eine prominente Setzliste durchgesetzt haben? Architekten ihrerseits tun zudem gut daran, dem Auslober nicht als ein Gegenüber zu begegnen, dem man misstrauen müsste, schon allein, um den Dialog besser führen zu können. Viele Auslober sind aber offen für die Diskussion und dankbar für hilfreiche Ratschläge.

Verbände und Kammern müssen sich auf eine klare Linie einigen, welche Wettbewerbe sie von wem bei welchen Aufgaben fordern. Möglicherweise ist nicht immer der offene Wettbewerb die richtige Antwort auf die Aufgabe, für die ein Wettbewerb durchgeführt sein sollte. Aber gerade bei zweiphasigen Wettbewerben muss die Fairness gegenüber den Teilnehmern gewährleistet sein. In zwei- oder mehrstufigen Verfahren, die nicht die Bearbeitung der Aufgabe selbst beinhalten, ist das Losverfahren immer noch das fairste. Aus 300 Bewerbern auf der Basis vergangener Leistungen die 20 auszusuchen, die die besten Entwürfe abgeben werden ist eine Aufgabe, an der jeder Jury scheitern muss – das zeigt sich allein schon darin, dass regelmäßig die gelosten und nicht die gesetzten Teilnehmer unter den Sieger sind.

Ein offensichtlich schwerwiegendes Problem verbirgt sich hinter der bunten Truppe, die als Wettbewerbsbetreuer unterwegs sind. Neben seriösen, kenntnisreichen und verlässlichen Büros gibt es auch solche, die nicht im Sinne des freien Wettbewerbs der Ideen agieren und Auslober schlecht beraten. Wenn aber Architekten Qualitätsstandards erfüllen müssen, warum sollten das nicht auch die Wettbewerbsbetreuer tun? Könnten nicht Kammern solche Standards bestimmen und gezielt die Büros empfehlen, die diese Standards erfüllen – und die diese Qualifikation auch in sinnvollen Abständen wieder unter Beweis stellen sollten?

Ziel sollte es in jedem Fall sein, bei Bewerbungsverfahren, die Eingangsvoraussetzungen so niedrig wie möglich anzusetzen – und entgegen der vielerorts geübten Praxis könnten und sollten diese meist deutlich und radikal gesenkt werden. Die meisten geforderten Nachweise, etwa die, bestimmte Arten von Gebäuden in einem bestimmten Zeitraum errichtet zu haben, sind blanker Unsinn. Auch Forderungen, einen bestimmten Umsatz und eine gewisse Anzahl der Mitarbeiter nachzuweisen, sind kaum geeignet, Sicherheit beim Bauen zu gewährleisten, oft sind sie der Aufgabe nicht angemessen, vor allem ist es der Sache nicht dienlich, im Punktesystem, nachdem die Bewertungen ausgewertet werden, höher zu werten, wenn die Anforderungen übertroffen werden. Warum soll ein Büro mit zwanzig Mitarbeitern eine Grundschule besser bewältigen als eines mit dreien? Grundlage für all diese Forderungen ist die (oft aber falsch interpretierte) Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen VOF. Gerade diese, oft an Wettbewerben mit dann neu aufgestellten Kriterien anschließenden VOF-Verfahren bereiten vielen freischaffenden Architekten großes Unbehagen. Der Aufwand für die Teilnahme ist hoch und die Wertung einzelner Kriterien oft wenig transparent. Die Ausschreibungen sind selten formalisiert, daher bleiben die Unterschiede zwischen den Verfahren zu groß, als dass man bei der Bewerbung zu einem auf Vorarbeiten aus einem anderen zurückgreifen könnte. Dabei ist die VOF 2009 novelliert worden – und nun sind offene Wettbewerbe möglich, bei denen der erste Preis ohne weiteres Verfahren beauftragt wird. Das allerdings ist wenig bekannt. Wenn es gelänge, den offenen Wettbewerb wieder zu etablieren, bräuchte es keine Sonderregelungen etwa für junge Büros. So führe "der alleinige Nachweis der Kammereintragung gerade für junge Büros zu einer überproportionalen Beteiligung", wie Reinhard Dress und Gudrun Walter in wettbewerbe aktuell im Februar 2011 schrieben.

Allerdings können auch Architekten etwas tun, um auf die Nachteile der gängigen Praxis zu reagieren. Hans Rausch vom Büro Stadtbauplan etwa, ein erfahrener Wettbewerbsbetreuer, macht die Beobachtung, dass zu selten die Möglichkeit genutzt wird, für VOF-Verfahren geeignete Arbeitsgemeinschaften zu bilden – und das Hessische Baumanagement stellt beispielsweise fest, dass Architekten deutlich öfter als andere Berufsgruppen aufgrund formaler Fehler vom Verfahren ausgeschlossen werden. Und letztlich können Architekten auch Zeichen setzen und sich aus dem VOF-Verfahren zurückziehen, um dem Erstplatzierten aus einem vorangegangenen Wettbewerb nicht Konkurrenz zu machen. Besser freilich wäre es, wenn der Gesetzgeber die Regelung so gestalten würde, dass diese freiwillige Solidarität nicht eingefordert werden müsste.

Sieger im Wettbewerb "Open Scale": das Projekt Agropolis München von Joerg Schroeder, Tobias Baldauf, Margot Deerenberg, Florian Otto, Kerstin Weigert. (Bild: www.agropolis-muenchen.de)

Wettbewerbe jenseits der VorschriftDas alles schließt zuletzt nicht aus, dass dort, wo Wettbewerbe nicht gefordert werden können, Fantasie gefragt ist. In München etwa hat man Open Scale initiiert, um junge Büros in die Planung einbinden zu können – leider bis heute ohne Nachahmer. Einrichtungen wie Gestaltungsbeiräte können auch private Bauherrn überzeugen, dass Wettbewerbe sinnvoll sind, auch wenn sie in kleinem Rahmen durchgeführt werden – der Anspruch an gute Architektur wird nicht durch Sonntagsreden eingelöst, sondern durch ein zähes Ringen im Alltag um das Instrumentarium, durch das Bohren dicker Bretter. Der Aufwand lohnt sich: Die Ergebnisse sind lange sichtbar. Frei nach Churchill könnte man sagen, dass der Architektenwettbewerb die schlechteste aller Möglichkeiten ist, zuverlässig für gute Architektur zu sorgen – mit Ausnahme all der anderen, mit denen man es schon versucht hat. ch