Rendern

Ursula Baus

6. Oktober 2010

Foto oder Rendering? Die Render-Revolution ist nicht aufzuhalten, hier die Einladung zu einem Wettbewerb, Deadline: 31. 10. 2010 (Bild: www.cgarchitect.com)

Was uns immer "echter" als Architektur auf die Bildschirme gezaubert wird, soll uns allerlei glauben machen. Bisweilen erkennt man nicht mehr, was ein Rendering (Darstellung von nicht Gebautem) und was ein Foto (als zweidimensionale Wiedergabe einer räumlichen Wirklichkeit) ist. Geschuldet ist diese Verwirrung unter anderem der Digitalisierung von allem und jedem. Welche Konsequenzen sich daraus für Architekturvermittlung zum Beispiel bei Wettbewerben und für unser Verständnis von Raumbegriffen ergeben, überlegt Ursula Baus.

Beim Wettbewerb für die Saarländische Kulturbibliothek und die Hochschule für Musik ließ eine Meldung der Saarländischen Architektenkammer aufhorchen, dass zur Jurysitzung "unaufgeforderte Darstellungsleistungen abgedeckt" wurden. Es ging um Renderings, die "in der Regel nicht zu den grundsätzlich notwendigen Wettbewerbsleistungen" gehörten. Der Aufwand, den Architekturbüros für Renderings treiben müssten, stehe in keinem Verhältnis zum gesamten Aufwand für einen Wettbewerbsbeitrag. Gut, denken wir, die Juroren sind in der Regel vom Fach und können Pläne lesen, sich Räume vorstellen und wollen sich nicht durch Darstellungsorgien blenden oder gar täuschen lassen. Beschworen und gepriesen wird das Rendering allerdings, wenn dem Laien ein Bild dessen zu vermitteln ist, was an Gebautem auf ihn zukommt. Je perfekter die Darstellung, desto besser für den Laien – so muss man es allerdings nicht sehen, denn zugleich ist festzustellen: Je perfekter eine Darstellung aussieht, desto schwieriger sind Darstellungsfehler nachzuweisen. Gerade in Renderings, mit denen Bauherren, Gemeinderäte, Gremien – also Entscheidungsträger – überzeugt werden sollen, wird getäuscht und getrickst, was das Zeug hält. Um Bauteile dezent erscheinen zu lassen, werden zum Beispiel Menschlein ins Bild montiert, die en réalité eine Körpergröße von 2,40 m haben müssten. Ist man erst einmal für solche Usancen sensibilisiert, fallen sie einem immer wieder auf.

Täuschend echt: Pere Borell del Casos "Flucht vor der Kritik" von 1847 (Madrid, Banco de Espana) und ein Ende des 16. Jahrhunderts entstandenes Gemälde von Birnenquitten (Wien, Kunsthistorisches Museum). (Bilder: Bucerius Kunst Forum)

Neu ist das alles natürlich nicht, denn die Lust, den Augensinn durch betörend echt scheinende Bilder zu überrumpeln oder zu korrumpieren, zieht sich durch die gesamte Kunst und wurde stets beargwöhnt. Im frühen 17. Jahrhundert malte Johannes Torrentius Stillleben zum Beispiel so irritierend echt, dass er der Hexerei verdächtigt, übel gefoltert wurde und schließlich im Januar 1628 nur knapp dem Tode auf dem Scheiterhaufen entging. Eine Ausstellung im Hamburger Bucerius Kunst Forum zeigte Anfang des Jahres die Simulationskraft der Malerei in hinreißenden Beispielen. Dabei ging es aber auch um Bilder als Mittel und Medien der Erkenntnis, um die Selbstreflexion in der Bildenden Kunst. Genau dieses Moment spielt aber in den professionellen Renderings für Architekturdarstellungen selten eine Rolle. Rendering verkommt generell zur reinen Werbegrafik – und hat insofern bei Architekturwettbewerben kaum etwas zu suchen.

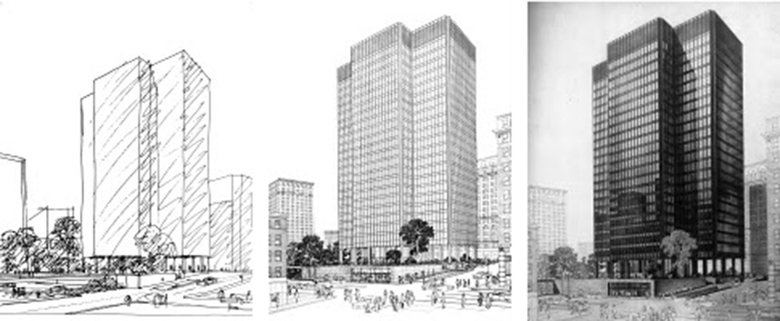

Helmut Jacobys Version von Mies van der Rohes One Charles Center, Baltimore, 1961 (Bild: Helmut Jacoby)

Gewiss, auch die Werbegrafik in Sachen Architektur hat eine lange Geschichte. Einem ihrer bekanntesten Vertreter, Helmut Jacoby, widmete das DAM im Jahr 2001 eine Ausstellung: Jacoby hatte Wettbewerbsperspektiven für Architekten wie Saarinen oder Behnisch, Foster oder SOM gezeichnet: Dezidiert stellte er die Projekte nicht "realistisch" dar; er suchte vielmehr nach angemessenem grafischem Ausdruck für das bereits entworfene Projekt, gleichwohl mit dem Ziel vorteilhafter Erscheinung. Der umgekehrte Weg von einer Idee über die Darstellung zum Raum im Sinne des Ausdenkens und Konkretisierens beherrscht noch heute weitgehend die Entwurfsmethoden. Aber mit der Digitalisierung hat sich die Aufmerksamkeit deutlich in Richtung Darstellung verschoben – gleichgültig, ob sie zwei- oder dreidimensional, abstrakt oder gegenständlich ist. "Rendering" ist derweil zu einem Berufszweig geworden, dem sich ganze Büros mit unterschiedlichen Ambitionen widmen. Um nur zwei von vielen zu nennen: pure im herkömmlichen Sinn, 1:one auch als Begleiter ganzer Entstehungsprozesse, zum Beispiel der Elbphilharmonie. Pure visualisiert auch Musik. Der iconic turn liegt weit hinter uns, das Bild bleibt in jeglicher Kommunikation trotzdem auf dem Vormarsch.

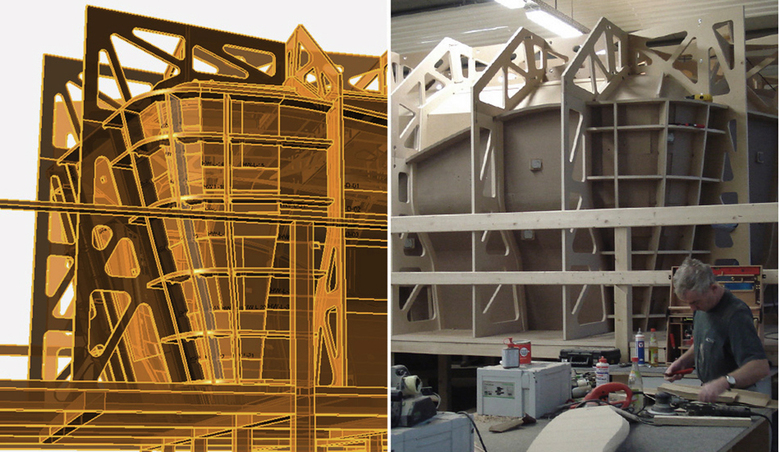

Spezialisiert auf Begleitung von Bauprozessen, vor allem Konzertsälen: 1:one aus Frankfurt (Bild: One to one GmbH)

Verbunden mit vermeintlich neuen "Entwurfsmethoden" werden Darstellungen auf die Bildschirme geschwemmt, die immer auch (gewollt oder ungewollt) als Konkretisierung des Raumes interpretiert werden, auch wenn dies nicht beabsichtigt scheint. Genauer betrachtet, erweisen sich diese "Methoden" als nichts anderes denn als Festlegungen von Relationen und Parametern, die mit dem Computer flink und komplex variiert werden können. Die Kommunikation wird dabei mehr und mehr visualisiert, und die Genese von Räumen darf im Wortsinn synthetisch genannt werden. Es fällt auf, dass Projekte, bei denen ein Prozess am Computer nicht konsequent mit anfassbaren Modellen begleitet wird, merkwürdig hermetisch anmuten. Gebautes wird der Darstellung angepasst, die aus keiner Materie heraus entwickelt wird – und dies auch bei Projekten, mit denen explizit auf einen Kontext reagiert wird. Hüten muss man sich davor, dem parametrischen Entwerfen per se ein höheres Maß an "Wissenschaftlichkeit" beizumessen. Beruht die Festlegung von Parametern nicht auf herausragenden Kenntnissen in unterschiedlichen Disziplinen, kann furchtbar viel schief gehen – wie immer schon beim Entwerfen.

Ein Projekt von D. Gonzales, bis 21. November ausgestellt bei Aedes in Berlin

Der Kunsthistoriker Hans Belting wies, als es in Frühzeiten des Cyberspace euphorisch um virtuelle Welten ging, elegant darauf hin, dass sich Menschen seit jeher in virtuellen Welten bewegten – nur habe das bislang geheißen: Sie besaßen Fantasie. Gern stimmt man auch heute noch Beltings Einschätzung zu, fragt sich allerdings, wie es denn inzwischen um die Fantasie bestellt ist. Welche Einfallskräfte Künstler, Fotografen, Filmemacher und Architekten gegenseitig und unabhängig von bildlichen oder digitalisierten Festlegungen auf sich einwirken lassen, ist seit wenigen Tagen Thema einer Ausstellung bei Aedes in Berlin, die ich noch nicht gesehen habe. Symptomatisch deutet sich im Ansatz dieser Ausstellung jedoch an, dass die Reduzierung von Architekturthemen auf Digitalisierung, europäische Stadt, Moderne und Tradition oder andere Schlachtrufe, mit denen Architekturfelder besetzt werden, zu kurz greift. Und deswegen auch zu Diskussionsfronten führt, wie sie Arno Lederer dieser Tage in ach 42 beklagt. Um mit selbstreflexiven Erkenntnissen aus den Grabenkämpfen herauszukommen, fehlen weniger die Bilder als die Vertrautheit mit (Raum-)Begriffen, wie sie Autoren wie Schmarsow, Wölfflin, Bollnow, Jammer, Badt, Riegl, Posener und, und, und ... argumentativ zu nutzen wussten. Dazu demnächst mehr. Ursula Baus